ミュージカル界の女帝・花總まりさんがこれまで演じてきた数々の王妃役の物語を歌と語りで紡ぐコンサートの開催が決定しました。

その名も「プレミアムシンフォニックコンサート~花總まり・愛に生きた女王を綴る~」

宝塚歌劇団で100年に1人の娘役と言われた花總さんは、退団後も帝国劇場を中心に様々な世界の王妃を熱演。

王妃役なら花總さん以上の役者はいないし、たぶんこれからも現れない。ミュージカルファンの間にはきっとそんな共通認識があるはず!

花總さんの演じる王妃って、ただ綺麗・ただ優雅だけでは終わらない独特のオーラがあるからこそ、魅力的なんだと思います。

今回は、ただただひたすら花總さんの魅力を語る記事です。

もくじ

花總まりが演じてきた歴代王妃たち

2020年に開催されるプレミアムシンフォニックコンサートでは、フライヤーを見る限りでは花總さんがこれまで演じてきた3人の王妃の楽曲が中心のようです。

その3人とは、オーストリア皇后エリザベート、フランス王妃マリー・アントワネット、イングランド女王エリザベス1世。

3人とも女王であるという共通点はあるものの、三者三様の激動の人生を生き抜いた実在の人物。

皇后エリザベート

皇后エリザベート(1854-1898)

花總まりさんが演じた王妃役といえば、やはりエリザベートを第一に挙げる人がほとんどじゃないでしょうか。

ハプスブルク帝国崩壊直前のオーストリア皇后エリザベート役。もちろん実在の人物。

親しみを込めて愛称である”シシィ”という名で呼ぶファンも多いですよね。

ヨーロッパ史を代表する美貌とスタイルを誇る皇后でありながら、過度な美容と放浪の旅に明け暮れる風変わりな人物としても有名。

晩年は衰えた美貌を隠すために常に扇で顔を隠していたが、幸か不幸かこの振る舞いが彼女をより神聖な存在として語られることに。

そんなこともあってか、謎めいたミステリアスな魅力のある人物でもあるんですよね。

カメラを向けられ、扇で顔を隠すエリザベート

古いしきたりまみれの王家に嫌気をさし、皇后としての務めはほとんど果たさなかった彼女ですが、君主制を否定したことから一方では先進的な思想を持った女性であったと評価する声もあります。

一般的な日本人の知名度はあまり高くないかもしれませんが、ミュージカルファンの中では認知度100%といってもいいほどの有名人。

『エリザベート』

そんな彼女の数奇な人生を題材とした作品。その名もまさに『エリザベート』

花總さんは1998年の宝塚日本初演から2019年公演まで20年以上も演じ続けています。もはや日本終身名誉エリザベート女優である。

皇后エリザベートの10代の幼少期から暗殺される晩年60代まで一人の人間の半世紀を演じきる作品。

当然、年代ごとに異なる演技が必須とされるため、かなり難易度の高い役柄と言えるはずです。

花總さん演じる皇后エリザベートといえば、ハプスブルクの美の化身と称されたエリザベートの美しさを完全再現しているところだと思っていた。

いや、実際そうなんだろうけど、直近の2019年公演では晩年の枯れ芝居こそ花總さんの真骨頂なのでは?と感じるようになった。

天真爛漫で華麗だった美貌の皇后が、加齢とともに美貌も衰え、精神もすり減っていく。老人特有のひねくれ加減が絶妙。

皇后としても、親としても、妻としても。全ての役割を放棄して放浪の旅にでた挙句に「この世に話し相手がいない」と嘆く。

冷ややかな目で見ると、ハッキリ言って自業自得と表現されてもおかしくはない人生。

でも花總さんが演じると皇后のエゴと悲哀の割合が絶妙であることもあって、お涙ちょうだい物語にもならなければわがまま女の放浪記にもならない。

あくまでもエンターテインメントの髄であるミュージカル作品として華麗に仕上がるのが、女優として一流である所以なのだと思います。

そして、この作品のもう一つの見どころとしては、”死”そのものであるトートという存在。

エリザベートは”死”に不思議な魅力を感じつつも、「黄泉の世界に一緒に行こう!」という甘い誘惑を拒絶。しかし最期にはトートと抱き合い、昇天します。

エリザベートのトートへの接し方ってめっちゃ難しいと思う。

トートに惹かれていることがハッキリしすぎていると、オラオラ系とお姫様の安っぽいラブストーリーになり兼ねないし。

逆に、まったく魅力を感じていない100%の拒絶に見えてしまうと、最期なんて結ばれるのか説得力がなくなるし。

だから、間違いなく拒絶はしているんだけど、でも心の奥底ではずっとトートに惹かれ続けていることが”ほんのり”伝わるさじ加減が肝だと思うんです。

花總さんのエリザベートはこの加減が最高だと。

体は拒絶している。でもトートをきつく見つめる瞳はいつもどこか少し不安げで、熱が籠っているようで。

このバランスが好きなんです。上手いなー!すごいなー!って思いながらいつも観劇してます。

『エリザベート』って、美貌の皇后として名声と自由を得る上がり調子のパートも面白いけど、本質は”ハプスブルク帝国の滅亡”であるはず。

だから、終わりに向かっていく絶望感とか、潤いが失われていく枯渇感の表現がものすごく重要だと思うんです。

そして最後に、エリザベートだけが沈む世界に別れを告げて一人で真の自由を手に入れる”フワッと感”に救われるから、道中どんなに暗くても「あ~、素敵だった!」と実感できる。

上がって下がって、また上がって、下がって、最後に急上昇。『エリザベート』ってこんな流れだと思うんです。

花總さんの皇后像は、この乱気流を手玉に取って乗りこなす一流パイロットそのもの。いやー、スゴイっす。

2020年は東宝『エリザベート』20周年!

『エリザベート』は2020年公演も決定していますが、たぶんこの公演で花總さんのラストエリザベートになるんじゃないかぁとぼんやり考えています。

東宝20周年の記念公演であることもあるし、年齢的にもそろそろ世代交代かな、ということもあるし。

個人的にはアラフィフシシィでもいいじゃないと思うのですが、演技も歌唱も頂点を極めた圧倒的な去り際でレジェンドになるのが最高の形なのかなあ。

このへんのことは語りだしたら止まらないのでもうやめます。こっちの記事で語り倒してますのでよければぜひ!

マリー・アントワネット

マリー・アントワネット(1755-1793)

言わずと知れた、18世紀末フランスで革命の渦に巻き込まれた悲劇の王妃。

オーストリアの女傑マリア・テレジアの末娘でありながら、政略結婚としてフランス国王ルイ16世のもとに嫁いでたたった16歳の小さな花嫁。

世間知らずの浪費家であった彼女は、飢えと寒さに苦しむフランス国民のヘイトの標的となり、ルイ16世の処刑後に彼女自身もあっさりと処刑されてしまいました。

また、アントワネットも皇后エリザベートと同じく、古臭い宮廷生活のしきたりに嫌気をさしています。

自由奔放な王妃としては似た者同士かもしれませんが、面白いところはアントワネットとエリザベートはしきたりに対する姿勢が結構違うところ。

しきたりに嫌々従いつつも自分のやりたいことも思いっきり楽しんだのがアントワネット。しきたりを一切拒絶し、自分の欲望のままに生きたのがエリザベート。

「あ~めんどくさ。テキトーにやっとこ」と、なんだかんだ文句言いつつも皇后としての仕事から完全に目を離したわけではないアントワネットは実は健気で可愛いところあると思うんですよね。

ただひたすらに明るくパワフルな女性だったんだと思います。その天真爛漫さが国民からの反感の火種にもなってしまったわけですが、時代が時代なら国民に愛される王妃だったのかも。

そんなアントワネットを、花總さんは東宝ミュージカルの2作品『1789 -バスティーユの恋人たち-』『マリー・アントワネット』で演じています。

異なる作品で同一の人物を演じるってスゴイ。

例えば、私はモーツァルトといえば中川晃教さんを連想しますが、アントワネットといえば花總さんでしょう!

①『1789 -バスティーユの恋人たち-』

2012年にフランスで初演されたフランス革命ミュージカル。日本でも宝塚・東宝で上演されています。

花總さんは東宝版の2016年公演でアントワネット役を演じ、あまりにも似合い過ぎると話題になりました。

2018年公演では花總さんは出演されなかったので、正直かなり物足りなかった・・・

この作品でのアントワネットは革命の炎に巻き込まれた悲劇の王妃というよりは、王妃だって恋するのよ的なキラキラした役どころ。

ラストシーンのみ、処刑直前のざんばら頭で登場しますが、そのシーン含めて基本的にずっと可愛く美しく凛とした姿。

アントワネットはそこまで出番が多いわけじゃないんだけど、1幕前半の初登場ナンバー「すべてを賭けて」で度肝を抜かれた観客も多いはず。

舞台の天井からドでかいピンクの花の中心に空中ブランコのように鎮座しながら地上にゆったりと舞い降りる演出。

このシーンまでの1789ってかなり暗いし正直地味。

だからアントワネットの登場を観て「うわぁぁああこれがフレンチポップミュージカルかぁああ」と驚愕したはず。

それまで薄茶色だの緑だの、農民である主人公をイメージさせるような色合いの舞台装飾で展開していく物語が、このシーンで一気に極彩色のメタリックな世界観に様変わり。

花總さんが登場した瞬間、白黒テレビが液晶ハイビジョンに変わるくらいの衝撃なのです!もはやプリンセステンコー並みのイリュージョン。

1789での花總さんアントワネットは、ギロチンの露と消えた悲劇の王妃というよりはは18世紀末フランス王宮のまさに絶頂の象徴のような存在だったかなと。

②『マリー・アントワネット』

一方、まさにタイトルロールの人物を演じる作品『マリー・アントワネット』におけるアントワネット役。

花總さんは2018年に新装版として上演されたバージョンに主演で登壇しています。

1789と同じくフランス革命を描いた作品ですが、本作は王妃アントワネットの目線で物語が進みます。

革命ものというよりは、アントワネットという一人の女性の人生を追う伝記もの。

前半は煌びやかな王妃としての天真爛漫な姿が魅力的ですが、革命が勃発してからは追い詰められながらも王妃たる毅然とした姿で最期まで戦う強さをみせます。

オフィシャルな主人公はアントワネットではありますが、もう一人の主人公としてマルグリッド・アルノ―という平民の女性がいます。

「全く違う境遇で生まれ育ちながらも、どこか共鳴し合う二人のM・Aの物語」という作品性。

しかし、マルグリッド役のソニンさんと昆夏美さんが歌唱面でも芝居面でもとにかく強烈。しかも、マルグリッドのほうがアントワネットより迫力のある美味しいシーンが多いです。

そのせいか、人によってはマルグリッドこそ真の主役だと感じた観客もいるのでは、と思うほど。

だがしかし、そのマルグリッドの圧に絶対に負けない花總さんのアントワネット。

花總さんの”中心力”とでも言うのかな、とにかくこの人は物語の中心になれる圧倒的なスター性があるんだなと感服した作品でした。

たしかにストーリー展開や出番の割合はまさしく「二人のM・Aの物語」なんだけど、それでも見終わった後にこの作品の軸は間違いなくアントワネットだったと思わせるんですよね。

しかも、古川・田代の両フェルゼンといい、キャストも曲もアントワネット以外のところで盛り上がり過ぎてる。

だからこの作品ってタイトルロールのアントワネットの存在感が薄くなる可能性を強く孕んでいると思います。

それでもなお放ち続ける圧倒的な存在感。あぁ、やっぱりスゴい。花總さん以上に王妃役を演じ切る女優はいないね。と屈服したくなる作品でした。

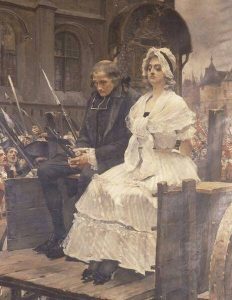

処刑台に連行されるアントワネット

アントワネット処刑の直前、マルグリッドはアントワネットに王妃への敬意を称して震えながら跪きます。

このシーンって一見するとちょっと不思議なんです。それまで王妃に対して強い憎しみと恨みを抱いていたマルグリッドが従順な平民として跪く。

たしかに幽閉先や裁判所でアントワネットへの過剰な仕打ちに対して同情を感じているマルグリッドの姿はあったものの、なぜ最後に王妃に跪いたのか?というところが本作最大の考察どころかも・・・?

筆者は花總さん演じるアントワネットを観て深く納得しました。彼女のアントワネットはこのシーンの説得力が凄まじい。

見た目や衣服がボロボロだろうが、やつれ切っていようが、目の前にいるこの人は真の王妃なのだ。従うべき君主なのだ。

マルグリッドは動物的な感覚でそれを体感して、処刑直前でもなお輝く王妃の威厳と迫力に身震いしながら自然と体が動いたのだ、と考えています。

処刑に近づくにつれて花總さんのアントワネットはドスとキレが増していくんですよね・・・振る舞いや言動は優雅そのものなのに。

それが本当にカッコいいんです。『マリー・アントワネット』のアントワネットは可愛いじゃなくてカッコいい。

ただ可憐。ただ可愛い。それだけじゃない女優としての迫力をゾっとする程に感じれる作品でした。

ちなみに、

豪華絢爛な衣装と舞台装飾!と銘打たれた宣伝でしたが、ぶっちゃけ1789のほうがよっぽど素敵なドレスでしたよね・・・

色使いもデザインも全て最高過ぎたせいか、本作のドレスは正直ちょっと安っぽく見えてしまった。

(『マリー・アントワネット』と聞いて、パッとすぐにアントワネットの代表曲が思いつかないのって筆者だけですか・・・?)

エリザベス1世

エリザベス1世(1533-1603)

16世紀にイングランド王国の女王として君臨した”処女王”

生涯未婚を貫いたことばかり注目されがちですが、実際は大英帝国の礎を築いた女傑。

無敵艦隊と呼ばれたスペイン軍を破る国威と、国内の宗教対立を収束させるリーダーシップ。彼女が統治した時代は黄金時代と呼ばれるほど、バランスのとれた充実した統治でした。

26歳という若さで女王の座につきますが、実はそれまでに相当苦難の道のりを歩んでいます。

『レディ・べス』

そんなエリザベス1世の戴冠までの若き日々を描いたのが『レディ・ベス』

皇后エリザベートとマリー・アントワネットはミュージカルの中では権威の絶頂から落ちていく死の直前の散り際の美しさを体現しています。

一方、べスは王位を継承する26歳の戴冠式がラストシーン。黄金時代と呼ばれた時代を築いた女王誕生のメモリアルな瞬間を迎え、物語は終演します。

決して陽の一面だけではない陰の一面を持つ悲哀の女王を演じているイメージが強いので、『レディ・ベス』はちょっと毛色が違うことが特徴かもしれません。

そして、実は花總さんの初帝劇主演作品でもあります!

いまでこそ”帝劇主演”が馴染み過ぎている花總さんですが、「あの花總さんが帝劇の中心に!」と話題になった作品。

そのせいか、女王誕生の瞬間を見届ける『レディ・ベス』は花總さんの状況とちょっと重なった気がしたり。

強く・健気で・美しく・優雅な女王。

THE・女王役です。花總さんが「女王役をやらせたら天下一」とミュージカルファンの中で共通認識のできた作品かなと思います。

ただ、花總さんには清く正しい強いテンプレ王妃じゃなくて、一癖ある人物の役が似合う、と個人的には思ったり。

『エリザベート』のシシィはただ美しい皇后であるだけでなく、エゴイストとしての一面があるからこそ、ああも魅力的に映るのだと思います。

べスはちょっとテンプレ感が強いんですよね。いや、それはそれでいいんだけど。

余談ですが。筆者的には『レディ・ベス』が実はそんなに好きじゃないです・・・

豪華すぎるキャストと魅力的な人生史を持つ実在の人物たち。そのわりになんだかあっさりしたストーリー展開。

あくまで個人的な感想ですが、日本のミュージカルファンは余白のある物語性に強く惹かれる傾向にあると思います。

だから、観客がモヤモヤしない程度に余白や考察のしがいを残して、全てを語り過ぎないことが人気の肝であるはず。

『レディ・ベス』はなんだか全体的にとにかくあっさりしている印象があるんです。うーん、面白いのは間違いなんだけど。

でもラストの黄金のドレスに身を包む圧倒的な迫力と美を帝劇中に魅せつける花總さんを見れただけでも満足かな、と思っちゃう。

結局、花總さんの女王役の魅力とは?

ルックスが良い女優、優雅な所作の女優。花總さん以外にもたくさんいます。

でもなぜ花總さんの女王役はこうもオーラと魅力があるんだろう?

女王としての気品?振る舞い?所作?

筆者の答えはズバリ、畏怖だと思います。

畏怖(いふ)とは、辞書的な意味では「怖い、おそれる」という文言が出てきます。

しかし実際には「畏怖の念を抱く」という言葉がある通り、単純な恐怖ではなく人間のちっぽけな力では到底及ばないような偉大な存在に対して自然と尊敬の気持ちが湧きあがる、というニュアンスです。

あまりにも素晴らしいものに触れたとき、単純な感動を通り越してほんの少しの不安や恐怖すら感じることってあると思います。

花總さんが演じる女王の役ってまさにこれだなと。

あまりにも気品があって優雅で、おそれ多い。おいそれと近づいてはいけないような結界があるかのような感覚。

ルックスが美しかったり、所作が優雅だったり、そういった女優さんはたくさんいるんですが、畏怖まで感じる女優さんはなかなかいません。

この要素が、花總さん演じる女王役を特別な存在足らしめるスパイスなのかな、と思っています。

【補足】コンサート公演情報

東京公演

出演者

花總まり

指揮:角田鋼亮さん

ヴァイオリン:古澤巌さん

ピアノ:塩谷哲さん

東京フィルハーモニー交響楽団

公演日時

2020年1月17日(金)

チケット料金

S席10,000円

A席8,000円

公演時間

■開場:18:15

■開演:19:00

劇場:Bunkamura オーチャードホール

大阪公演

出演者

花總まり

指揮:角田鋼亮さん

ヴァイオリン:古澤巌さん

ピアノ:塩谷哲さん

大阪フィルハーモニー交響楽団

公演日時

2020年2月23日(日)

チケット料金

全席11,000円

公演時間

開場:16:15

開演:17:00

劇場:NHK大阪ホール

愛知公演

出演者

花總まり

指揮:角田鋼亮さん

ヴァイオリン:古澤巌さん

ピアノ:塩谷哲さん

東京フィルハーモニー交響楽団

公演日時

2020年3月1日(日)

チケット料金

S席10,000円

A席8,000円

公演時間

開場:16:15

開演:17:00

劇場:愛知県芸術劇場大ホール